明治時代以降の日仏交流におけるテキスタイルの役割について、技術的、美学的な観点、及びコレクションや美術館の歴史といった角度から検討することが柱となった国際日本学シンポジウム第2セッションでは、ジャポニズムや染織技術の歴史、デザイン、モード、あるいは明治時代以降の日仏関係といった様々な分野で研究を積む、大学の研究員や著名なテキスタイル・コレクションの責任者ら5名の発表者をお招きした。作品そのものに対する直接的な調査、あるいは文献資料の調査を通して行われている各々の研究は、互いに関連し補完するものであり、フランスにおける日本の織物の受容という問題について深い考察を促すものであった。ギメ美術館、パリ装飾美術館、ガリエラ美術館、ミュールーズ・プリント美術館、リヨン織物美術館といった大きな美術館に今日収蔵されている主要なテキスタイル美術のコレクションの紹介は、日仏交流におけるジャポニズムの黄金時代を解き明かすだけでなく、日欧関係という枠組みにおいて、こうした交流の誕生からその後の展開までの経緯を検証させてくれた。

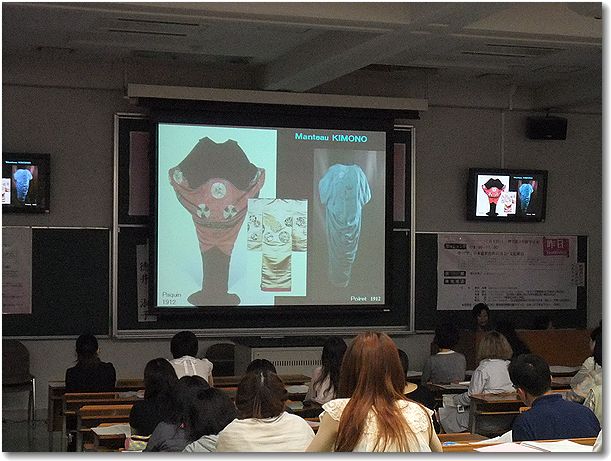

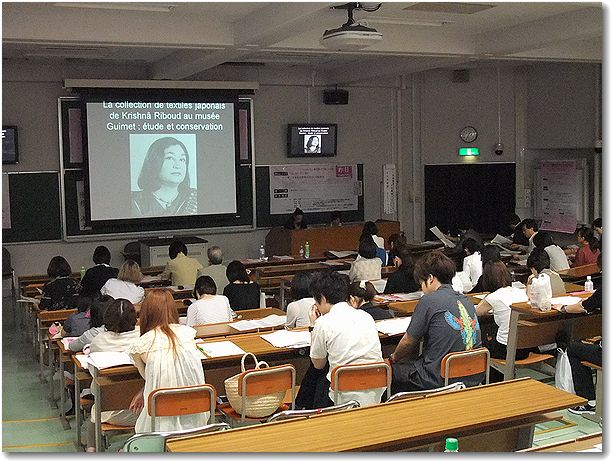

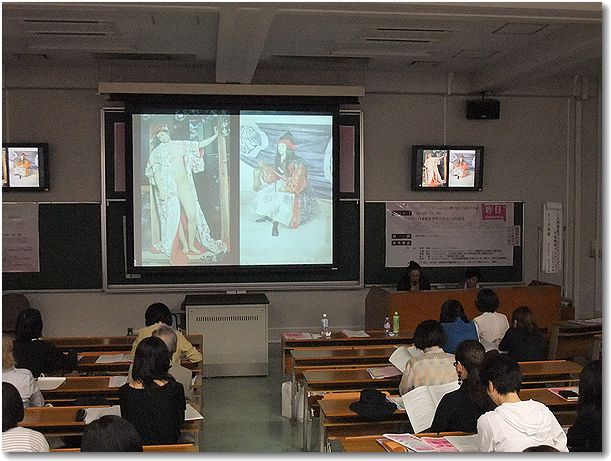

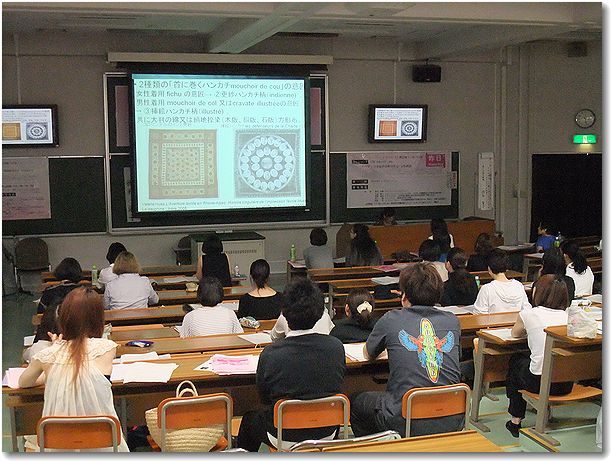

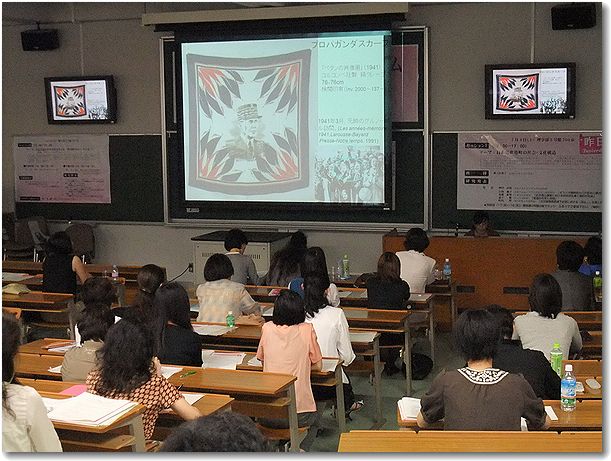

深井晃子氏は第2セッションの開会にあたり、ジャポニズムにおけるテキスタイルとモードの位置について、非常に充実した歴史的概観を提示した。この分野における最も著名な専門家の一人としてこれまで積んでこられた研究の成果としての、この洞察力に富んだ歴史的概観によって、我々はセッションのテーマの核心に入り、このテーマの射程を測り、そしてフランス、またはヨーロッパでの日本の織物の発見と普及における、ジャポニズムと日本美術愛好家らの存在の重要性を認識することとなった。 また、やはりジャポニズムという研究分野において、高木陽子氏はヨーロッパにおける日本の染型紙のコレクションに焦点を当てた。2006年末フランスのパリ日本文化会館において、この染型紙についての興味深い展覧会が開かれ、馬渕明子氏、長崎巌氏と共にその監修に当たった高木氏は、展覧会の内容と、フランスのみならずヨーロッパの多くの国々において現在進められている染型紙の研究の現状についての貴重な情報を提供した。 ギメ美術館研究員のオーレリー・サミュエル氏は、多くの図を示しながら行った興味深い発表の中で、クリシュナ・リブー女史が世界でも類を見ない織物コレクションを形成し、それを後にギメ美術館に寄託し、また1979年にアジア織物調査研究協会(AEDTA)を設立したことの根底にある技術面への関心とその研究法を取り上げた。日本の作品に関しては、19世紀末以降日本美術愛好家らが集めた貴重なコレクションから一部譲り受けたこの見事な、しかしまだほとんど知られていないリブー・コレクションは、地理的にも、またその意味合いからも、ジャポニズムという範疇を越えるものである。これらの作品の持つ明白な装飾的、美学的特性の向うに、クリシュナ・リブーはアジア全土における織りの技法の分析と、日常的、あるいは宗教的な場面における多様な利用法の調査によって、これらの織物に込められた文化的、宗教的、社会的、さらには民族学的な情報を明らかにしたのである。 日本と同様にフランスにおいても、織物職人が19世紀末に浮世絵師らの芸術的独創性にしばしば影響を受けていたように、20世紀の流行において織物の製造は、場合によっては純粋に美学的、装飾的次元から離れ、別の内容、別のメッセージを反映し広めた。こうしたメッセージ媒体、印刷物としての役割について、円谷智子氏は、パリのガリエラ美術館に所蔵されているスカーフコレクションの装飾やモチーフの分析を通して考察した。円谷氏は非常に刺激に満ちた日仏の比較から、1930年代フランスにおける織物製造を方向付けた、製作の新しい形態、主な社会政治的出来事、デザインの着想の源に着目し、それらの芸術性の向うにある機能、メディアとしての有効性を認識させてくれた。 廣瀬緑氏は更紗の歴史に関する非常に興味深い考察を通して、ジャポニズムより遥か昔、オランダ東インド会社によって17世紀から広まっていたこのインド生まれの織物が、極東とヨーロッパに同時にもたらされ、ヨーロッパでは大きな成功を収め、地方に大きな工場が設立されたことに着目した。またこの考察で廣瀬氏は多くの貴重な資料を使って、染織生産を特徴付けた流通の地理的広がりと歴史の古さを重視し、ジャポニズムという背景のもと19世紀に飛躍した日仏のテキスタイル交流がさらに広い視野で捉え直された。 今回のような交流という複雑な問題にからむ広範なテーマを前に、当然のことながら多くの課題や、試みるべき研究が残ったが、時間の制約と全体の一貫性を考慮し、本シンポジウムではすべてを扱うことはできなかった。しかし、今回のこうした新しく豊かな問題提起と取り交わされた情報、そして国境を越えた多くの出会いが、近い将来に実りある続編へと発展していくことを期待している。最後に、素晴らしいサポートをして下さった古瀬教授をはじめお茶の水女子大学大学院教育改革支援プログラムのスタッフの方々、オーレリー・サミュエル氏の原稿の翻訳して下さった梶浦彩子氏、そして、本セッションの企画運営に多大なご協力と貴重なご意見を下さり、また活気に満ちた討論パネルの進行役をして下さった秋山教授、並びに徳井教授に心から感謝を申し上げたい。

「日仏交流の中のテキスタイル:ジャポニスムとモードの視点から」 Japonisme, mode and textile: In the cultural exchange between Japan and France

森山新(比較日本学教育研究センター長)より挨拶  古瀬奈津子(大学院教育改革支援プログラム)より挨拶  司会者:ロール・シュワルツ=アレナレス(本学)より趣旨説明   1.オーレリー サミュエル Aurelie SAMUEL (ギメ美術館) 「ギメ美術館蔵クリシュナ・リブー日本織物コレクション:その研究と保存」 La collection de textiles japonais de Krishna Riboud au Musee Guimet: etude et conservation   2. 高木 陽子 TAKAGI Yoko (文化女子大学) 「染型紙とジャポニスム」 Japanese Stencil Plate and Japonisme   3. 円谷 智子 TSUMURAYA Satoko (パリ第1大学博士課程) 「メッセージ媒体としての現代スカーフ アクセサリーに映し出された20世紀 -ガリエラ美術館コレクション-」 Contemporary scarves as medium of messages Reflection of the twentieth century in the fashion accessories Collection of Galliera Museum   4. 廣瀬 緑 HIROSE Midori (パリ第7大学) 「染織とグローバリゼーション:アンディエンヌ(更紗)からジャポニスムへ」 Textile and Globalization, from chintz to japonism. (※廣瀬先生は急病により来日キャンセルとなり、徳井淑子教授による代読となりました)

|

||||||||||||||||||||||||||||