- International Sociological Association RC06

“Demographic and Institutional Change in Global Families” at Academia Sinica, 2013

国際社会学会 セミナー - 日時 2013年3月27日~31日

- 場所 台北

- テーマFertility Timing, Wages and Family Friendly Firm Policies in Japan Using Two data sets

- 発表者永瀬伸子

- 本事業で2011年に収集した26-38歳の女性の職場環境と出生行動との関係を分析し、結婚を考えている頃の職場環境が交際期間にどのような影響を与えるか、また結婚後も正社員を続けた女性の出産タイミングにどのような影響を与えるかを分析した。結果は予想通りの点と予想に反する点があった。そこで『21世紀成人縦断調査』を用いて学歴、職場属性と結婚・出産タイミングとの関係を世代ごとに分けて分析した。初職の影響の持続および学歴が与える影響の変化が示された。

また 年齢条件等を限定した上で出産後の就業継続の変化が示された。

- 日本学術会議シンポジウム

「第2段階に入ったワークライフバランス」 - 日時 2013年1月29日 14:00~16:30

- 場所 日本学術会議 会議室

- テーマ「正規・非正規を含めたワークライフバランス」

- 発表者永瀬伸子

- 近未来事業労働班の得た実証研究を、非正規労働を中心的な視点において報告するとともに労働力調査を用いて、日本の男女および配偶関係別の長期的な非正規雇用構造の変化を示した。

- 近未来事業最終報告会

「家族のウェルビーングとワークライフバランス」 - 日時 2013年1月23日 18:00~21:00

- 場所 お茶の水女子大学 共通講義棟2-201号室

- テーマ「日本的雇用慣行と女性労働の今後」

- 発表者永瀬伸子

- 近未来事業労働班の得た実証研究を、女性のキャリアと出産を中心的な視点において報告するとともに労働力調査を用いて、日本の男女および配偶関係別の長期的な年収構造の変化を示した。

- Labor and Employment Relations Association/ American Economic Association/ Allied Social Science Association/ 米国経済学会 セミナー

- 日時 2013年1月5日~9日

- 場所 San Diego, U.S.A.

- テーマTemporary to Permanent Employment, the Effect of Economic Recovery, the Previous Work Experiences and the Local Placement Offices in Japan

- 発表者永瀬伸子、水落正明

- 労働力調査2002年から2010年を用いて若年層の非正規化の進展と労働市場需給との関係、および政府による若年者雇用対策の効果について分析を行った。非正規労働は初職時の労働市場の状況が長い影響を及ぼしており、また男性以上に女性で顕著である。男性が加齢とともに正規社員へと抜け出せているのに対して、未婚女性に限定しても女性にその効果は弱い。しかし他の変数を考慮した後には、2003年を基準とすると、若年男性の非正規化への変化は女性以上に顕著である。いったん非正規・無業プールに陥った者の正社員への移行について男女ともに有効なのは有効求人倍率の上昇である。また政府の対策については男性のみに統計的に有意な効果が見られる。

- 日本家政学会 家族関係学部会セミナー

- 日時 2012年10月27日(土)・28日(日)

- 場所 岡山大学

- 概要「未婚女性の性別役割分業意識と育児役割意識 -日米比較-」

- 山谷 真名 労働班

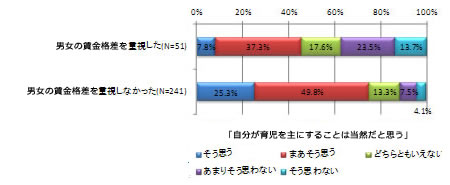

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター アソシエイトフェロー  日本において、狭義の性別役割分業意識「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という意見に賛成する20代女性は27.8%、30代女性でも36.1%と低くなっている(「男女共同参画社会に関する世論調査2009年)が、女性が「自分が育児を主にすることは当然だと思う」という育児役割意識については約70%の女性が賛成している。そこで、実際の性別役割の影響をうけていない未婚女性について、性別役割分業意識と育児役割意識それぞれの規定要因を探った。データは、日本は、全国の26~38歳の女性を対象に2011年2~3月に実施した無作為アンケート調査、米国は、6都市の25~39歳の女性を対象に2012年2~3月に実施したインターネット調査である。(詳細はこちら)分析の結果、性別役割分業意識については、日米とも、学歴が高まるほど、また、母が就業継続していた場合、性別役割分業意識に否定的であった。さらに、地域による差があった。日本のみで質問した「学卒時に賃金の面で男女差がないことを重視した」場合も、性別役割分業意識に否定的であった。一方、育児役割意識については、米国では母が就業継続していた場合に比べて、再就職型、退職型では強いが、日本では、「学卒時に賃金の面で男女差がないことを重視した」(学卒時の平等意識)場合のみ弱かった。

日本において、狭義の性別役割分業意識「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という意見に賛成する20代女性は27.8%、30代女性でも36.1%と低くなっている(「男女共同参画社会に関する世論調査2009年)が、女性が「自分が育児を主にすることは当然だと思う」という育児役割意識については約70%の女性が賛成している。そこで、実際の性別役割の影響をうけていない未婚女性について、性別役割分業意識と育児役割意識それぞれの規定要因を探った。データは、日本は、全国の26~38歳の女性を対象に2011年2~3月に実施した無作為アンケート調査、米国は、6都市の25~39歳の女性を対象に2012年2~3月に実施したインターネット調査である。(詳細はこちら)分析の結果、性別役割分業意識については、日米とも、学歴が高まるほど、また、母が就業継続していた場合、性別役割分業意識に否定的であった。さらに、地域による差があった。日本のみで質問した「学卒時に賃金の面で男女差がないことを重視した」場合も、性別役割分業意識に否定的であった。一方、育児役割意識については、米国では母が就業継続していた場合に比べて、再就職型、退職型では強いが、日本では、「学卒時に賃金の面で男女差がないことを重視した」(学卒時の平等意識)場合のみ弱かった。

次に、「性別役割分業意識も育児役割意識も強い」グループ、「性別役割分業意識は弱いが育児役割意識は強い」グループ、「性別役割分業意識も育児役割意識も弱い」グループに分けて、違いを分析した。「性別役割分業意識も育児役割意識も強いグループ」と「性別役割分業意識は弱いが育児役割意識は強い」グループの違いは、米国では、母就業型、地域、収入が影響を与えていたが、日本においては、年齢、地域、収入、学卒時の平等意識が影響を与えていた。「性別役割分業意識は弱いが育児役割意識は強い」と「性別役割分業意識も育児役割意識も弱いグループ」の違いは、米国では、母が就業継続型に比べて再就職型である場合のみ、「性別役割分業意識は弱いが育児役割意識は強い」グループになりやすかった。日本では、年齢、収入、学卒時の平等意識が影響を与えていた。収入との関連は興味深く、昨年の収入が200万円以下の女性に比べて、300~400万円の女性のほうが、「性別役割分業意識は弱いが育児役割意識は強い」グループになりやすかった。つまり、稼得意識を高めるだけでは育児役割意識は強いままであるということだろう。一方、学卒時の平等意識が強ければ、「性別役割分業意識も育児役割意識も弱い」グループになりやすかった。このように、日本においては、稼得意識を高めるだけでは育児役割意識は強いままになるため、育児役割を女性だけに割り振ることなく男女で協力して育児役割を担っていくには、就業においてより強い男女平等意識が必要だということが明らかになった。

図:「学卒時に賃金の面で男女差がないことを重視した」か否か別 「自分が育児を主にすることは当然だと思う」の割合

- 内容研究発表「父親アイデンティティと子育て参加の日米比較」

- 概要「日米の父親における父親アイデンティティや子育て参加に対する規定要因の相違 日本と米国におけるワーク・ライフ・バランスに関する男性版調査票の結果から」

- 佐々木卓代 家族班

お茶の水女子大学 非常勤講師・大学院研究員 - 米国の父親と比較することにより,日本と米国の父親における子育て参加に対する影響要因の特徴や相違を明示し,日本の父親の子育て参加が促進されない要因は何であるのかを検討するため多母集団分析によるパス解析を行った。分析の結果,日本と米国の父親ともに父親アイデンティティの認識が高いほど子育て参加が多く,日本の場合は父親役割観と子どもの価値両方の影響力は同じであったのに対し,米国の場合は子どもの価値が高いことがより強く子育て参加を促進し有意差が見られた。すなわち,日本の父親は役割観によって子育て参加を行う傾向が強いのに対して、米国の父親は子どもそのものに対する価値認識の高さによって子育てを多く行うことが示唆され,この点が米国父親の方が子育て行動が有意に多い理由と考えられる。仕事に対する認識と父親アイデンティティの関連においては,日本の場合は伝統的な性別役割意識によって促進される仕事重視度が高いほど父親アイデンティティの認識が高いことから,日本男性の父親アイデンティティは経済的役割意識が強く,それが実際の子育て行動が促進されない理由として推察される。一方,米国男性の場合は仕事満足度が高いほど父親アイデンティティの認識が高くて子育て参加が促進されており,父親の仕事における精神的安定が子育て参加には重要であることが示唆された。

- 概要「育児期の父親のワークライフバランスと心理的ディストレス -ソーシャル・ネットワークの日米比較-」

- 林 葉子 家族班

お茶の水女子大学 非常勤講師 - 1.目的:近年、男性が率先して家事や子育てに参加する“育メン”といわれる男性も増えていると言われているが、男性の就労と家庭生活の両立(ワーク・ライフ・バランス)はいまだ困難な状況にあるといえる。乳児期の子どもを持つ母親にとってソーシャル・サポートを高めることが育児不安を和らげる効果があることなどが指摘されているが、男性についての研究は少ない。本研究プロジェクトのインタビュー調査でも、子育てに関心をもつ父親でも、地域社会での集まりや全国的なNPOなどの「情報は得ている」が積極的に参加するまでにはいたらない父親もいた。そこで、本研究は子育て期の男性について、男性のソーシャル・ネットワークの、生活に対する心理的ディストレスへの影響を検討することを目的とする。

2.分析方法:ストレス対処モデルを参考に概念モデルを作成。記述統計とパス解析(多母集団同時分析)によって実施した(SPSS Ver.18、Amos18)。

3.結果および考察:日本の父親や、育児の分担比率が高いほど、心理的ディストレスは低く、米国の父親は、高くなるという結果であった。米国の父親は、ワーク・ライフ・バランス(WLB)をとるために、ソーシャル・ネットワーク(両親、会社の同僚、友人)を多用して、心理的ディストレスを緩和していた。一方、日本の父親は、家事頻度が多くなると、両親や友人というソーシャル・ネットワークを利用するが、心理的ディストレスとの関連は見られなかった。米国の父親は、WLBが困難になる(職場環境が悪い、長時間労働、育児・家事頻度が高い)と、両親や友人、同僚ネットワーク以外にも父親のサポートネットワーク(NPOなどや、企業のWLB教室)を利用したいという意向は強くなるが、日本の父親は、両親や友人ネットワークを利用している人ほど父親のサポートネットワークを利用したいという意向は低い。日本の父親は子育てより家事のサポートを両親や友人ネットワークを利用していることから、日本の父親には子育てサポート以外にも家事をする習慣を身に着け、家事技術を向上させる支援や教育プログラムも提供する必要があろう。 - 概要「女性の稼得役割意識の教育と就労」

- 佐野 潤子 労働班

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター 研究員  本研究では26歳から38歳の日本女性を対象とした無作為アンケートの調査データ917票(2011年)と、米国の六大都市の25歳から39歳の女性を対象に実施したWEB調査1508票(2012年)から女性の就労と教育の関わり、特に稼得役割の学びを日米比較し、考察した。

本研究では26歳から38歳の日本女性を対象とした無作為アンケートの調査データ917票(2011年)と、米国の六大都市の25歳から39歳の女性を対象に実施したWEB調査1508票(2012年)から女性の就労と教育の関わり、特に稼得役割の学びを日米比較し、考察した。

分析結果は、学校教育において「将来何を学ぶべきか学んだ」、「活躍する女性の話を聴いた」、「男性も家事・育児を女性と対等に分担すべきと学んだ」、「女性も家計の分担の責任を取るべきと学んだ」など伝統的価値規範から離れるような内容をいずれも、米国の回答者は日本の「学んだ」という回答割合の2倍ほど学校教育で学んだと肯定していた。一方、日本ではこうした教育は学校では十分になされておらず、むしろ若い世代ほど男女役割分業や、男性の稼得役割について肯定していた。(日本30歳以下の女性)

さらに日本の調査から、学卒後に就いた仕事が総合・準総合職と一般職でこうした学びの点数の平均を比較すると、総合職・準総合職に就いた女性の方が一般職に就いた女性よりも全体の平均点は高かった。しかし内訳をみると、総合職に就いた女性は「活躍した女性の話」、「男性も家事・育児をするべき」、「女性も職業生活は大事」を学んだという回答の平均が高く、一方「将来に必要な勉強」と「女性の稼得役割」については一般職に就いた女性の平均が高かった。稼得役割や将来に必要な勉強を、日本では「学んだ」と回答した人がむしろ一般職コースを選択しており、学びと就業がつながっていないことが明らかになった。

男性も家事・育児の教育に平行して女性の稼得役割の教育をどう浸透させて、女性の総合職、就業継続につなげていくかが今後の課題である。

- 日本家族社会学会

- 日時 2012年9月16日(日)・17日(月)

- 場所 お茶の水女子大学

- 内容「テーマセッション(5)男性の家事・育児参加と女性のキャリア形成

~日米比較研究~」

オーガナイザー:林 葉子 お茶の水女子大学 非常勤講師

発表者:

研究Ⅰ林 葉子 お茶の水女子大学 非常勤講師

研究Ⅱ中川 まり カリタス女子短期大学・お茶の水女子大学 研究員

研究Ⅲ岡村 利恵 お茶の水女子大学大学院後期博士課程

研究Ⅳ佐野 潤子 お茶の水女子大学 研究員 - 報告概要

- 研究Ⅰ 男性の家事・育児参加と生育歴との関係―日米比較を通して―

林 葉子 お茶の水女子大学 非常勤講師  12歳以下の子どもを持つ父親を対象とした日本(n=715)と米国(n=1500)で実施した調査の結果を用い日米比較をするために、父親の家事・育児参加頻度を従属変数に、父親の属性(年齢・学歴・収入)、父親の就業要因(企業規模、役職、通勤勤務時間)、家族要因(妻の収入、子どもの年齢・数)、生育歴、子どもの頃の家庭役割体験を独立変数、生育歴に対する認識、父親アイデンティティ(子どもの価値、父親役割観)と家庭科有用感を媒介変数として、パス解析の多母集団同時分析した。その結果、生育歴(実の父親の家事・育児参加)と家事・育児参加との関係をみると、日米ともに、実父の育児参加が多いほど、本人も育児参加が多くなる。日本では、実父の育児参加が多いほど子どもの価値観が高くなり、価値観が高くなるほど、本人の育児参加が多くなる。また、実父の育児参加が多いほど、本人の家事参加が多い。一方、米国では、実父の家事頻度が少ないのを望ましくないと思っている者ほど、本人の家事参加は多い。このことから、家事役割や育児役割にはロールモデルが必要であり、特に、家事役割には現在ロールモデルが不在なため、現在の父親が次世代のためにロールモデルとなる必要がある。

12歳以下の子どもを持つ父親を対象とした日本(n=715)と米国(n=1500)で実施した調査の結果を用い日米比較をするために、父親の家事・育児参加頻度を従属変数に、父親の属性(年齢・学歴・収入)、父親の就業要因(企業規模、役職、通勤勤務時間)、家族要因(妻の収入、子どもの年齢・数)、生育歴、子どもの頃の家庭役割体験を独立変数、生育歴に対する認識、父親アイデンティティ(子どもの価値、父親役割観)と家庭科有用感を媒介変数として、パス解析の多母集団同時分析した。その結果、生育歴(実の父親の家事・育児参加)と家事・育児参加との関係をみると、日米ともに、実父の育児参加が多いほど、本人も育児参加が多くなる。日本では、実父の育児参加が多いほど子どもの価値観が高くなり、価値観が高くなるほど、本人の育児参加が多くなる。また、実父の育児参加が多いほど、本人の家事参加が多い。一方、米国では、実父の家事頻度が少ないのを望ましくないと思っている者ほど、本人の家事参加は多い。このことから、家事役割や育児役割にはロールモデルが必要であり、特に、家事役割には現在ロールモデルが不在なため、現在の父親が次世代のためにロールモデルとなる必要がある。

子どもの頃の家庭役割体験と家事・育児参加との関係についてみると、日米ともに、子どもの頃の家庭役割体験が多い者ほど、本人の育児頻度は高く、父親役割観も高い。日本では、父親役割観が高いものほど、本人の育児頻度は多い。一方、米国では、子どもの頃の家庭役割体験が多い者ほど子どもへの価値観は高く、子どもへの価値観が高いほど、本人の育児頻度は多い。このことから、日米ともに、幼少時から家庭役割を体験していると、成人してから、子育て頻度が高くなる可能性がある。

子どもの頃の体験と家庭科有用感と家事・育児参加の関係についてみると、日本のみ、家庭科有用感が高い者ほど、本人の家事・育児頻度が多い。家庭科教育有用感は、生育歴(実父の家事・育児頻度)との関連性は見られなかった。日本では、家庭科教育の効果は、家庭役割の経験があってこそ有用になる可能性がある。

この結果から、我が国で、男性の家事・育児参加を促進するためには、男性は、家庭役割技術向上すると家事・育児参加頻度が高まるので、技術の向上のために教育が必要であり、そのためには、家庭での家庭役割教育と学校での教育との連携や、家庭役割教育を生涯教育とする必要性があると考える。

【会場からの質問】現在の父親の家事・育児参加を促進するためにはどのような働きかけがあるのか?

A:保健所などによる妊娠中の両親教育や、父親によるNPOによるイベント、企業などにおけるWLB教育などがある。保健所の両親教育は日中開催させるため、父親が参加しにくいので、企業に対して、両親教育への出席日は通常の有給休暇とは別の有給の休暇がとれるように、行政が指導して欲しいと思っている。- 研究Ⅱ 男性の家事・育児参加における妻のマターナル・ゲートキーピングと父親の就労意識との関連―日米比較を通じて―

中川 まり カリタス女子短期大学・お茶の水女子大学  本研究は6歳以下の子どもをもつ有配偶の父親を対象に、妻から育児や家事への参加を期待されること、そして父親自身の就労意識によって父親の育児や家事参加が増えるのかという点について日米比較を通じて明らかにすることを目的としている。研究において援用するマターナル・ゲートキーピング(Allen and Hawkins 1995)という概念は、父親である夫に対して妻が育児や家事への参加を促すことや、反対に妻が家事や育児を行ってしまうため、結果として夫の育児・家事参加を抑制させるという妻の役割を指す。対象は、末子6歳以下であり育児項目に回答している父親データ日本の父親457名、米国の父親768名である。

本研究は6歳以下の子どもをもつ有配偶の父親を対象に、妻から育児や家事への参加を期待されること、そして父親自身の就労意識によって父親の育児や家事参加が増えるのかという点について日米比較を通じて明らかにすることを目的としている。研究において援用するマターナル・ゲートキーピング(Allen and Hawkins 1995)という概念は、父親である夫に対して妻が育児や家事への参加を促すことや、反対に妻が家事や育児を行ってしまうため、結果として夫の育児・家事参加を抑制させるという妻の役割を指す。対象は、末子6歳以下であり育児項目に回答している父親データ日本の父親457名、米国の父親768名である。

パス解析による日米の多母集団分析の結果、第一に父親の家族を優先する就労意識の強さは、日米の父親ともに育児・家事参加をより多くしていることが明らかになった。第二に妻から夫へのマターナル・ゲートキーピングとしての育児・家事参加への期待認識が、日米の父親ともに妻からの期待を認識することで育児や家事参加を多くしている。第三には、妻が家庭役割を担うべきという妻の家庭役割意識が強いほど日米の父親は育児参加頻度が少なくなっているが、日本の父親だけが妻への家庭役割意識が強いほど家事参加頻度が抑制され少なくなっている。一方で米国の父親だけが父親の家計分担比率が多いほど育児・家事参加頻度が少なくなっているが日本の父親ではその関連性は見られなかった。この三点の他に日米の職場要因として共通していた点は通勤勤務時間が長いほど育児参加が少なくなるという点であった。

【会場からの質問】:夫婦の要因として相対的資源差を入れていないのはなぜか。

A:一つは日本では、相対的資源差が要因として見出されにくいという点である。ふたつめは本プロジェクトで行ったインタビュー調査において、妻は収入があっても家計を分担していないことが見受けられたため、実際の育児や家事の分担の要因を考えるためには収入の差よりも家計分担の差を見た方が適当なのではないかと考えたから。

【会場からのコメント1】:中小企業でもワークライフバランスについて力を入れているところがあるので企業規模以外でも父親の家族を優先する意識に関係している職場環境があると思う。また企業文化も影響していると思う。

【会場からのコメント2】:企業規模が大きいことが父親の育児・家事参加の職場環境要因になっていたが、大企業に勤める人がWLBを実現できるのはもはや当たり前で、こうした研究はむしろそれを行いにくい中小企業に勤める男性がどうすればいいかを考えて行くべきだと思う。

- 研究Ⅲ 父親の心理的ディストレスが育児参加に与える影響

岡村 利恵 お茶の水女子大学大学院後期博士課程 -

本研究では、日本の父親715名と米国の父親1500名のデータを用いて父親のディストレス(ストレスを上手に処理できず心身が不調に陥ること)が育児参加に与える影響について示した。日米の多母集団同時分析の結果、日本の父親のみ、ディストレスが大きいほど育児参加が少ないという結果が得られた。一方、米国の父親では、ディストレスと育児参加の間に有意な関係は見られなかった。両国で共通するディストレスの規定要因は、収入、職場子育て環境柔軟性、通勤勤務時間、末子年齢であった。日本のみ、職場での育児に関するネットワークが強いほどディストレスが低下するという結果が示された。また、日米共通して子どもの価値が高いほど、育児参加が多いという結果も得られた。ただ、この傾向は日本よりも米国の父親に強く見られるものであった。

本研究では、日本の父親715名と米国の父親1500名のデータを用いて父親のディストレス(ストレスを上手に処理できず心身が不調に陥ること)が育児参加に与える影響について示した。日米の多母集団同時分析の結果、日本の父親のみ、ディストレスが大きいほど育児参加が少ないという結果が得られた。一方、米国の父親では、ディストレスと育児参加の間に有意な関係は見られなかった。両国で共通するディストレスの規定要因は、収入、職場子育て環境柔軟性、通勤勤務時間、末子年齢であった。日本のみ、職場での育児に関するネットワークが強いほどディストレスが低下するという結果が示された。また、日米共通して子どもの価値が高いほど、育児参加が多いという結果も得られた。ただ、この傾向は日本よりも米国の父親に強く見られるものであった。

本データの12歳以下の子どもを持つ日本の父親においては、職場子育て環境柔軟性が低いと父親のディストレスが高まり、結果、家庭における育児参加が減少している可能性が考えられる。

【会場からの質問】アメリカの子どもの価値とは何か。

A:子どもの価値とは、日米で共通した尺度を用いて「子どもは自分の分身だと思う」など、父親自身にとって子どもがどれほど重要な存在であるかを5項目で測定した。 - 研究Ⅳ 女性のキャリア形成と教育の関わり

佐野 潤子 お茶の水女子大学 研究員 -

本研究では26歳から38歳の日本女性を対象とした無作為アンケートの調査データ917票(2011年)と、米国の六大都市の25歳から39歳の女性を対象に実施したWEB調査1508票(2012年)から女性の就労と教育の関わりを比較し、考察した。

本研究では26歳から38歳の日本女性を対象とした無作為アンケートの調査データ917票(2011年)と、米国の六大都市の25歳から39歳の女性を対象に実施したWEB調査1508票(2012年)から女性の就労と教育の関わりを比較し、考察した。

分析結果はいわゆる「三歳児神話」や「男性の稼得役割」、「男女役割分業」といった日本でいまだ根強い伝統的価値規範は米国でも高く、日本と差がなかった。ただし米国ではこのような伝統的価値規範は高学歴ほど弱まるが、逆に日本では高学歴ほど強い傾向があった。

また学校教育において「将来何を学ぶべきか学んだ」、「活躍する女性の話を聴いた」、「男性も家事・育児を女性と対等に分担すべきと学んだ」、「女性も家計の分担の責任を取るべきと学んだ」など伝統的価値規範から離れるような教育はこのいずれも、米国の回答者は日本の「学んだ」という回答割合の2倍ほど学校教育で学んだと肯定しており、現在の家事・育児を男女で分担すること、女性も家計を分担することや、女性のキャリア形成を重視するという考えを肯定する役割をはたしていた(米国30歳以下の常勤職の女性)。一方、日本ではこうした教育は学校では十分になされておらず、むしろ若い世代ほど男女役割分業や、男性の稼得役割について肯定していた。(日本30歳以下の女性)

【会場からの質問】性別役割分業意識は学生を見ていても根強いという印象がある。日本で具体的にどのように学校教育で性別役割分業意識をなくすプラン(カリキュラム)があるか。

A 日本の調査では「学んだ」という回答者にさらに学校教育の何から学んだかを聞いた。その結果、家庭科、社会科、講演会など特別プログラムなどが挙がっていた。家庭科などで、給与のことなど労働の意味や、税金や社会保障を含む社会生活にかかわる経済の流れ、労働者に関する法律など、さらに時間を割いて学校教育の中で考える時間を増やすべきだと思う。

- 日本キャリアデザイン学会

- 日時 2012年9月15日(土)・16日(日)

- 場所 東北学院大学

- 概要「中小企業における女性のキャリア形成- 大企業との比較-」

- 山谷 真名 労働班

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター アソシエイトフェロー - 日本全国の26~38歳の女性を対象に2011年2~3月に実施した無作為アンケート調査の結果から、第1子出産年別企業規模別に、育児休業取得割合、正社員として就業継続する割合をみたところ、近年は、99人以下規模の企業でも、育児休業取得する割合、正社員として就業継続する割合が高まっているが、未だに100-299人規模の企業、300人以上規模の企業よりも、育児休業取得する割合は低く、正社員として就業継続する割合も低いことが示された。

また、首都圏、東海、北陸地域に居住する25~45歳の有配偶・有職の女性を対象に、2010年に実施したインターネット調査の結果から、企業規模別に第1子出産前に正社員であった女性の第1子が1歳の時に就業継続していたかについてのロジット分析を行ったところ、中小企業・大企業共通の就業継続要因は、①出産1年前の本人の職場が「育児中の人をサポートする雰囲気があった」こと ②育児休業制度があること ③本人の学歴が高卒に対し大学・大学院卒であることが明らかになった。一方、99人以下規模の企業においては本人の仕事が「男性とほぼ同様の仕事」であることが就業継続確率を高めていることが見出された。このことから、中小企業においては、経営者や人事担当者にワーク・ライフ・バランスの取り組みの必要性とともに、女性の活躍推進の取り組みの必要性を理解してもらうような啓発をすることが重要であると言えよう。

- 日本子ども社会学会大会

- 日時 2012年6月30日・7月1日

- 場所 国学院大学(神奈川県横浜市)

- 内容 研究発表「父親アイデンティティの規定要因と子育て参加―未就学児と就学児の父親を対象として―」

- 概要「仕事に対する男性の認識や生育歴の父親アイデンティティと子育て参加に対する影響 ワーク・ライフ・バランスに関する男性版調査票の結果から」

- 佐々木卓代 家族班

お茶の水女子大学 非常勤講師・大学院研究員 - これまであまり検討がなされていない父親の仕事に対する意識や認識,生育歴等の観点から,父親の子育て参加を促進するといわれている父親アイデンティティ(父親役割観や子どもの価値等)に対する規定要因を明らかにすることを研究目的とし,子どものコホート(未就学児・12歳以下の就学児)によって子育て参加に対する父親アイデンティティの顕現に違いがあるのかの分析を行った。分析の結果,仕事に対する肯定的な認識である重視度や満足度が高いほど父親アイデンティティの認識が高いことが明らかになり,男性の子育て参加を促進するためには,非正規雇用制度を改め雇用の安定をはかる重要性や子育てを行いやすい職場環境の改革が必要であることが示唆された。また,未就学児の父親は子どもに対する価値が高いほど子育て参加を行うのに対して,就学児の父親は父親としての役割観が高いほど子育て行動が多いことが判明したことから,継続的な子育て参加の促進には父親役割観を高めるような研修や教育等が必要であることが明らかになった。さらに,自分の父親が子育てに多くかかわってきた男性ほど父親アイデンティティの認識が高く子育て参加も多いことから,現在の父親が子育てを行うことは将来の子育てを行う父親の再生産の可能性が示唆された。

- 日本人口学会

- 日時 2012年6月2日(土)・3日(日)

- 場所 東京大学 駒場キャンパス

- 概要「仕事・職場特性は、就業と出産の選択に影響を与えているか」

- 山谷 真名 労働班

お茶の水女子大学ジェンダー研究センター アソシエイトフェロー - 日本全国の26~38歳の女性を対象に2011年2~3月に実施した無作為アンケート調査の結果を用いて、出産関数と就業関数をBivariate probit モデルで同時推計したところ、①就業継続と出産はトレード・オフの関係にあること ②「子育てしやすい職場」×「夫の家事・育児割合が高い」と比較して、「子育てしにくい職場」× 「夫の家事・育児割合が高い」場合に、出産確率は低くなること ③「子育てしやすい職場」×「夫の家事・育児割合が高い」と比較して、「子育てしにくい職場」×「夫の家事・育児割合が低い」場合、「子育てしやすい職場」×「夫の家事・育児割合が低い」、「子育てしにくい職場」×「夫の家事・育児割合が高い」場合に、就業確率も低くなることが明らかになった。また、出産を躊躇し、就業継続している確率を上げているのは、①高卒と比べて、短大卒、大卒である場合 ②本人の結婚時収入が高い場合 ③大都市である場合 ④自身の母が就業継続していた場合であり、「職場特性」×「夫の家事・育児参加」は統計的に有意ではなかった。出産を躊躇させていることに「子育てしにくい職場」×「夫の家事参加が低い」ことが統計的に有意でなかったのは、「子育てしやすい職場」×「夫の家事・育児参加高い」であっても、出産よりも先に、自身のキャリアを積んでおくことが必要だと考えているのではないかと思われる。今後、年齢別分析をすることで明らかにしていきたい。