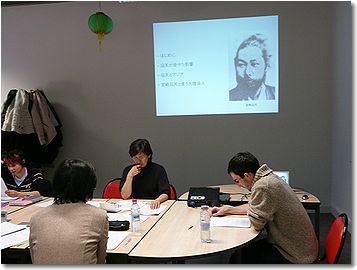

お茶の水女子大学とパリ・ディドロ大学日本学科との第2回の共同ゼミが、2009年1月9日にパリ・ディドロ大学において開催された。 まず最初にホリウチ教授(パリ・ディドロ大学)とシュワルツ准教授がそれぞれこの共同ゼミの意義を述べた。 その後、午前はストリューヴ准教授(パリ・ディドロ大学)の司会のもとに以下の発表が行われた。 ・古瀬奈津子 「女房としての紫式部」

・野呂 綾子 「10世紀前後の屏風歌」 ・重田 香澄 「摂関期における政務と勘文(調査報告) ―『小右記』にみる改元定を例として―」 ・マルタン・ノゲイラ=ラモス(パリ・ディドロ大学博士課程学生) 「キリシタン迫害に関する新たな展望 ―バルタザー・デ・トレスS.Jの書簡(1614-1626)―」 昼食をはさんで午後は、クレール‐アキコ・ブリセ准教授(パリ・ディドロ大学)の司会により以下の発表が行われた。 ・山名 順子 「桑楊庵光著『圃老巷説菟道園』の挿絵 ―寛政四年版・文政七年版・天保十三年版を比較して―」

・安城 寿子 「日本服飾の近代化をめぐる一つの挑戦と挫折 ―斎藤佳三を中心に―」 ・グレゴワール・サストル(パリ・ディドロ大学博士課程学生) 「大陸浪人とアジア主義:宮崎滔天を例として」 ・ネスリン・アイト=ワラーブ(パリ・ディドロ大学博士課程学生) 「フランスのゴシックロリータ系」 ・吉岡 三貴 「帝都復興祭における行列および音について ―広告行列に焦点を当てて―」 最後にサカイ教授(パリ・ディドロ大学)が閉会の言葉を述べた。 すべての発表において、活発な質疑応答がなされた。フランス側は全員が日本学科で学ぶ博士課程の学生たちであった。いずれも立派な日本語で、内容も興味深い発表であった。 1月10日は、パリ日本文化会館を訪問した。杉田千里図書館主席司書の案内で図書館や視聴覚室を見学した。その後同会館で開催されている「WA-日本のデザインと調和の精神」展を見学した。 1月11日の午前は、フランス国立ギメ東洋美術館を訪問した。オーレリー・サミュエル学芸員(織物部門担当)の案内で地下の収蔵庫に保管されている日本や東洋の織物や衣服についての説明を受けた。さらに同美術館の常設展示のほかに、開催中の「敦煌宝物」展を見学した。 午後はヴェアシュア高等研究院教授の案内でクリニャンクールの「蚤の市」を見学した。 1月12日は、フランス国立図書館(旧)の東洋文書部門で敦煌文書を見ながら、ヴェロニック・ベランジェ学芸員(日本部門担当)とナタリー・モネ学芸員(中国部門担当)から説明を受けた。古瀬、野田、矢越の3人はそのままそこに残って敦煌文書の調査を行った。 以上のような充実した有意義なパリ滞在を終えて、1月13日の午後,凍てつくようなパリを一同後にした。 最後になりましたが、前回同様フランス留学中の砂庭真澄さん(お茶の水女子大学博士後期課程学生、フランス文学専攻)には大変お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。 【文責 中村俊直】

(2009/02/04up)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||